Ricordiamo l’incidente Mecnavi – Oggi come allora, il “costo della vita” sulla pelle degli operai

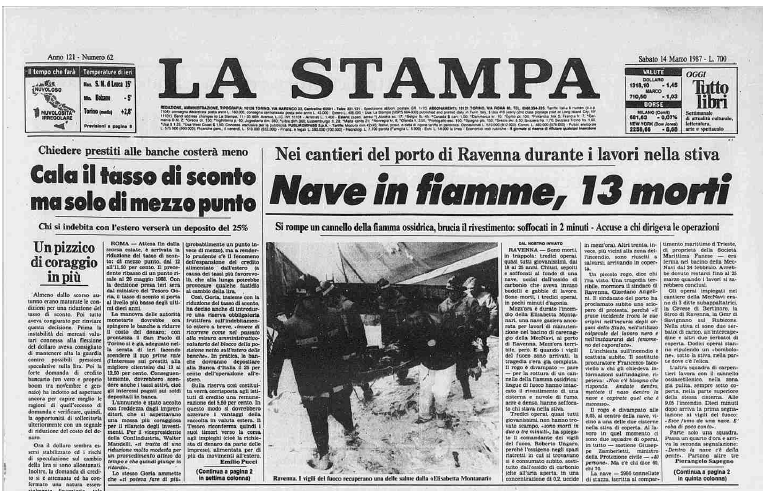

Il 13 marzo 1987 si verificò la tragedia della nave Elisabetta Montanari, che segnerà in modo indelebile il nostro territorio e la nostra memoria di classe.

L’incidente avvenne a causa di un incendio, scoppiato nella nave gasiera in secca al porto di Ravenna, che determinò la morte di 13 operai, molti giovanissimi tra i 18 e i 25 anni, alcuni al loro primo giorno di lavoro. I lavori con una fiamma ossidrica innescarono l’olio fuoriuscito da una tubazione: senza estintori o mezzi idonei, le fiamme impedirono a una squadra di manutentori e di addetti alla pulizia di uscire condannandoli a un’atroce morte per asfissia.

La tragedia fece conoscere all’opinione pubblica le modalità di lavoro sulle navi: oltre ai manutentori tra le vittime vi erano anche alcuni “picchettini”, ossia coloro che puliscono le tubature anguste in ambienti confinati armati solo di raschietti, spazzole e stracci.

Emerse la totale mancanza di organizzazione e delle norme di sicurezza di base in cui gli operai erano costretti a lavorare.

Emerse il cinismo della proprietà, che subito dopo l’incidente si preoccupò di mettere le mani sui documenti degli operai in nero.

Emerse il caporalato diffuso con cui venivano reclutati i lavoratori, spesso provenienti da ambienti marginalizzati e sottoproletari, “in quella squadra di portuali c’erano anche un ex tossicodipendente, un cassaintegrato, un uomo a un passo dalla pensione, un egiziano del Cairo venuto a cercare fortuna in Italia. Tredici dei 1500 morti e del quasi un milione di feriti sul lavoro che quell’anno si registrarono, da nord a sud, nel nostro paese”, scrive Angelo Ferracuti ne “Il costo della vita”, dedicato alla vicenda.

La giustizia borghese condannerà l’imprenditore Arienti, patron della Mecnavi, a 7 anni, che diventarono 4 nel 1994. “Non credevo che esistessero ancora simili condizioni di lavoro, a Ravenna, alle soglie del Duemila”, ebbe a dire il procuratore capo della Repubblica Aldo Ricciuti, titolare delle indagini, una volta terminato il sopralluogo sulla nave. Sui giornali si diffuse il finto shock della borghesia, che scoprì che si lavorava ancora “in un buco senza uscita, sdraiati per dieci ore al giorno, con l’aria che mancava e la testa che girava per le esalazioni di anidride carbonica”, come raccontò un ragazzo che si salvò dall’incidente perché preferì licenziarsi.

E se negli anni Novanta ci si poteva ancora indignare – o fare finta di farlo – per condizioni di lavoro disumane, oggi che gli anni Duemila li abbiamo superati da un pezzo sappiamo che caporalato, condizioni di lavoro prive di tutele e sicurezza e morti operaie sono ancora all’ordine del giorno e lo saranno finché perdurerà lo sfruttamento capitalista. In “The Road to Wigan Pier”, Orwell parlava di “guerra minore” osservando il fatalismo con cui si accoglievano le morti dei minatori. Lo stesso fatalismo avvolge oggi gli omicidi degli operai sul luogo di lavoro.

La lapide per i morti della Mecnavi, vicino al palazzo comunale di Ravenna, recita genericamente: «La città di Ravenna alla memoria dei morti sul lavoro». Nessun accenno ai motivi, o meglio ai moventi, nessuna contestualizzazione sociale.

Per chi ne approfitta, gli omicidi degli operai ad opera dei padroni sono tragedie, fatalità, come i terremoti.

Come scrive Ferracuti, avrebbero potuto riportare sulla lapide: “Pulivano le navi dei petrolieri miliardari, li uccisero i tempi di consegna, li tradì il profitto.”

Il tutto avvenne nella cornice di un porto che, dal 1987, ha conosciuto una crescita esponenziale che non accenna a calare (+13% di volumi movimentati a gennaio 2025 rispetto all’anno prima), sulle spalle e la pelle dei lavoratori, una specie di mostro intricato fatto di tubi, fumi, torri, gru che fagocita persone a ogni alba e a ogni tramonto, che ha avvelenato l’ambiente circostante (la pialassa dei Piomboni e della Baiona), un mostro quasi disumano -ma mosso da interessi umanissimi- che si è lasciato e si lascia dietro una scia di inquinamento del suolo, delle acque e dell’aria. E i morti operai.

Sulle banchine del porto di Ravenna i morti non erano mancati nemmeno prima del 1987, (nel 1981 sulla nave Andrea Cagnoni, al Cantiere Rosetti nel 1982) e anche il dopo non farà eccezione: nel 1988 alla Sol Spa, nel 1996 sul mercantile Montone. Poi ancora nel 1990, un elicottero dell’Agip con una squadra di operai subì un’avaria durante il decollo: altri 13 morti. Per poi arrivare al 1999, stesso cantiere e stessa banchina della Mecnavi, stessa dinamica, sulla nave Vincenzina: nove operai feriti, tragedia “sfiorata”.

Nel 2014, due morti e quattro feriti nello scontro tra due mercantili. Sempre nel 2014 morì un operaio della Co.Fa.Ri, schiacciato da un coil, nello stabilimento Marcegaglia. Nel 2021 morì un altro dipendente della Co.Fa.Ri sempre all’interno dello stabilimento di Marcegaglia. Nel 2023, un altro morto nel cantiere Acmar.

Nel primo semestre del 2024 gli incidenti sul lavoro nella provincia di Ravenna sono aumentati del 6,43% (a fronte di un aumento del 4,2% a livello nazionale, secondo l’INAIL).

Il trend degli omicidi di classe, con buona pace di commemorazioni e indignazione, è in aumento. Uno dei principali responsabili è la pratica criminale della frammentazione del lavoro in appalti e subappalti: un gioco di scatole cinesi in cui si indeboliscono a ogni passaggio le già insufficienti norme di sicurezza, si tagliano le retribuzioni dei lavoratori e si massimizzano i profitti, sistema che ha anche la funzione di diluire e far scomparire le responsabilità del padronato, che sfugge impunito davanti a ogni crimine, grazie alla complicità della giustizia borghese.

I proletari degli anni Ottanta, addetti ai lavori più umili e pericolosi e in nero, ora sono stati sostituiti da manodopera straniera, addetta a lavori altrettanto pericolosi, spesso in condizioni igieniche vergognose, spesso senza nemmeno uno spogliatoio, spesso con turni massacranti, spesso con veri e propri furti di salario in busta paga grazie al sistema delle finte cooperative, con contratti nazionali (come quello multiservizi) con condizioni pessime.

Se si volesse trarre un bilancio degli ultimi quarant’anni si potrebbe dire che due sono state le costanti: gli operai morti (e feriti) e i profitti del padronato.

L’unica variabile di questo meccanismo perverso su cui possiamo agire è la combattività della classe operaia, la sua coscienza che la lotta è l’unico strumento per non morire stritolati o asfissiati per ingrassare il portafoglio del padrone di turno.

Ricordiamoci infatti cosa dichiarò il patron della Mecnavi al tg regionale, a un anno dalla tragedia: “I sindacati non li voglio. In questa azienda non li ho voluti e spero non ci siano nemmeno per il futuro.”