Un contributo di Gabriele Turci

E così stiamo arrivando alla fine, a bere l’ultimo calice avvelenato. Le ultime dichiarazioni imbelli e penose di Bersani già dicono come si muoverà la finta pattuglia della cosiddetta opposizione interna del PD al Senato: la solita manifestazione di inconcludenza e di masochismo.

Quindi sulla scuola piomberà definitivamente una cappa di oscurantismo e di autoritarismo come non si conosceva da decenni.

Neppure a Bottai idee simili erano saltate in testa. Consiglio, a questo proposito, se riusciste a rintracciarlo, a leggere il suo saggio “Disciplina della squadra” dove egli illustrava le sue proposte per la scuola italiana, in pieno regime fascista. Sono illuminanti e assai più liberali di quelle renziane, ma questa non è una sorpresa.

Il prossimo anno quindi entrerà in funzione l’umiliante sistema della carità di stato ai “pochi ma buoni”, che, nella più fantasiosa delle ipotesi sarà contrattata con una rappresentanza dei docenti.

Una assoluta porcheria che, come ho già fatto osservare in passato, va contrastata, rifiutando collettivamente l’ingresso dei docenti nelle squadre dei “kapò” del preside. Non si tratta di adeguarsi ad una legge dello stato, si tratta di avanzare una precisa forma di obiezione di coscienza ad una serie di normative odiose e falsificanti che mettono, fra l’altro, la parola fine alla libertà educativa che l’assemblea costituente aveva posto tra i fondamenti.

Sarà comunque, non nascondiamocelo, un sistema che, a cascata, introdurrà una mentalità competitiva tra i docenti, un appiattimento sui nuovi “desiderata” della filosofia politica della scuola dove il primo imperativo del nuovo verbo sarà quello del “Fund raising”, ottica peraltro che sta già assumendo l’intero orizzonte dei primari impegni nelle nostre scuole.

A che scopo si fanno grandi iniziative, feste, incontri, altro, se non per quello di garantire quei finanziamenti che uno stato marcio nelle sue strutture organizzative e nella sua filosofia di riferimento non vuole e non sa più garantire? Certo il tutto è sempre imbellettato con qualche foglia di fico dal vago sapore pedagogico, ma il fine ultimo che tutto disegna e modella è quello descritto e la cosa è poi tanto feroce che ci si trova in questo vortice senza poter altro fare perché è da lì che promanano i veri fondamentali finanziamenti per gli istituti.

E così le scuole finiranno per lavorare solo intorno a due scopi: addestrare gli allievi ai test Invalsi e inserire questi stessi e le loro famiglie in un meccanismo di finanziamento dove assumeranno il ruolo di attori principali. Una visione distorta e con parecchio pelo sullo stomaco della sussidiarietà, utile però a costruire una società di utili soldatini e di ubbidienti api operaie del sistema.

Questo adeguamento al nuovo vangelo sarà devastante perché, stante la struttura emozionale e culturale dei lavoratori della scuola, assai poco usi alla lotta e al conflitto, ne seguirà un appiattimento sociale e di senso che trasmigrerà a cascata nella prassi di lavoro scolastico, quindi su allievi e famiglie.

E così si chiuderà il cerchio, realizzando a rovescio l’acuta osservazione di Mario Lodi (“Il paese sbagliato”), secondo la quale “ognuno diventerà secondino di se stesso…”.

Che dire? Rimane uno spazio per agire? A mio parere scarsissimo se non nullo dentro la scuola pubblica (sia statale, sia parificata), tanto forte sarà la gabbia istituzionale. Di più, ma sarà una lotta di lunga lena, potrà forse annunciarsi fuori di essa, nei “monasteri del nuovo millennio”, della Home Schooling o di istituzioni che rifiutano il riconoscimento statale perché dopo la calata dei nuovi barbari, solo nei monasteri-castello, fuori dalle palude dalle plaghe corrose dalla peste del pensiero unico, c’è da augurarsi che possa crescere e maturare una generazione di donne e uomini nuovi. Tutto questo perché solo se vi saranno punti di riferimento all’esterno potrà essere possibile mantenere la visione di una rotta nuova possibile, di un orizzonte su cui ricostruire un percorso ed una narrazione educativa.

Gabriele Turci

_____________________________________________

La scuola dell’autonomia è la scuola del mercato

da “SenzaTregua”

16/05/2015

Con l’approvazione dei primi articoli della riforma della scuola promossa dal governo Renzi si conduce davvero a termine un ciclo ventennale di riforme della scuola. Non è semplice retorica, ma un’analisi reale dell’impatto che questa riforma ha nell’ordinamento scolastico, in relazione con le precedenti riforme ed un intero percorso di modifica del funzionamento delle scuole. Non a caso il Ministro Giannini ha scritto sul proprio profilo twitter parole chiarissime, affermando che con l’approvazione dell’art 1 della riforma della scuola «finalmente si potrà dare piena attuazione all’autonomia».

In questi anni, a partire dalla riforma Berlinguer, dei governi di centrosinistra tutte le riforme della scuola sono state orientate nella direzione dell’autonomia delle scuole, rispetto ad un sistema centralizzato. Il problema è che come spesso accade la presentazione delle riforme può apparentemente sembrare positiva. Lo stesso concetto di autonomia richiama immediatamente all’idea di maggiore efficienza rispetto agli sprechi, alle lungaggini ed inefficienze burocratiche tipiche di un sistema centralizzato, ad una maggiore aderenza alle esigenze degli studenti, alle caratteristiche specifiche del territorio, all’idea di una maggiore libertà nell’insegnamento e nella valorizzazione delle specificità e delle capacità individuali.

È su questo presupposto, che non si confronta e non parte dalla realtà obiettiva della scuola italiana e in generale del sistema nel quale questo concetto viene immerso, che in realtà non si coglie l’impatto devastante che l’autonomia scolastica ha nel sistema formativo italiano. Oggi il governo Renzi spinge alle estreme conseguenze il ragionamento iniziato da Luigi Berlinguer, e proseguito senza soluzione di continuità dalla Moratti, da Fioroni, dalla Gelmini con varie riforme più o meno attuate negli anni.

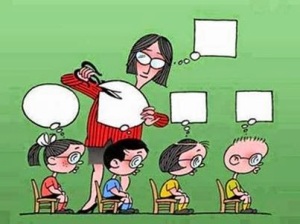

Per l’autonomia scolastica valgono gli stessi identici ragionamenti dell’economia di mercato, ossia il presupposto che nella concorrenza si raggiungano livelli migliori di servizio e di efficienza. Chi concepisce la riforma della scuola oggi, ragiona a partire da questo assunto. Le scuole in autonomia vengono di fatto messe in competizione, come se fossero imprese concorrenti per l’appunto, e non parti di un unico grande sistema nazionale finalizzato alla formazione degli studenti. Le stesse distorsioni che l’economi di mercato genera si verificheranno, ed in parte già si verificano, nelle scuole. L’idea della scuola azienda di berlusconiana memoria, che poi altro non era che la conseguenza inevitabile del concetto di autonomia immerso in un sistema economico di mercato, trova con Renzi la piena attuazione. La figura del preside-manager in questo senso è l’emblema non solo del dirigismo interno alle scuole, da oggi imperante e senza freni, ma della necessità strutturale di porre a capo della scuola-azienda una figura che operi appieno in un contesto di vero e proprio mercato. È a partire da questo ragionamento che crolla il mito dell’autonomia scolastica e si rivela in tutta la sua portata disastrosa e profondamente distorsiva rispetto all’idea di un sistema di formazione nazionale.

Il presupposto anche qui è di natura economica: lo Stato non finanzia interamente le necessità delle scuole, che devono provvedere al reperimento di fondi in modo autonomo. A farne le spese sono le famiglie – grandissime assenti dal dibattito di questi giorni, perché nessuna forza politica ha messo in rilievo il ruolo del contributo – che pagheranno di tasca propria servizi essenziali, prima coperti dallo Stato, e tutta l’offerta formativa autonoma. Anche il dibattito sul 5×1000 – tanto per fare un esempio – dimostra come il governo cerchi in tutti i modi fonti alternative al finanziamento statale, che si convertono nella realtà in prospettive differenti. Dove prima c’era la certezza di un finanziamento statale, oggi c’è l’incertezza di una potenziale contribuzione volontaria, che sta sulla carta ma che non c’è nella realtà e che soprattutto si basa sui livelli di reddito differenti, e quindi sarà inevitabilmente distribuita in modo discriminatorio tra aree del paese. A risorse certe se ne sostituiscono di potenziali, alla omogeneità del finanziamento di base – garanzia di uno standard al di sotto del quale non si può scendere – si apre alla differenziazione dell’autonomia, che potrà generare livelli di eccellenza ma naturalmente anche e soprattutto livelli dequalificati. Per ogni scuola di eccellenza, quante saranno quelle dequalificate? E soprattutto quale differenziazione di classe, territoriale (la questione meridionale è una realtà amplificata dalla crisi), genererà tutto questo?

Visto che il concetto di autonomia si ispira al mercato, guardiamo ai risultati dell’economia di mercato, ossia il termine eufemistico con cui viene definito il capitalismo. Si ripete qui la stessa illusione della “concorrenza perfetta” quel meccanismo che ci propinano a reti unificate ma che in realtà non esiste, se non sui libri di testo. I magnifici risultati della concorrenza perfetta si convertono nella realtà nella disuguaglianza, nel meccanismo che genera grandi concentrazioni monopolistiche, imprese che soccombono e imprese che crescono. Tutto questo è assolutamente paragonabile a quello che accade con la scuola dell’autonomia, lì dove in concorrenza è messo il livello formativo. In questo caso le scuole probabilmente non soccomberanno in modo formale, ma il loro livello formativo sarà dequalificato.

Il dirigente scolastico potrà scegliere insegnanti, programmi formativi, stringere accordi con imprese locali alle quali affidare la formazione lavorativa e stabilire programmi di reperimento delle risorse. In sostanza l’amministratore delegato della scuola dovrà far funzionare la società. Ora però il punto è capire la missione che viene affidata alle singole scuole in autonomia, la formazione degli studenti. Sono in grado singole istituzioni scolastiche, private di qualsiasi programmazione nazionale seria, di realizzare questa funzione in concorrenza tra loro, nel mondo dell’economia di mercato? Questo è il punto dell’autonomia renziana, estrema conseguenza del concetto di autonomia scolastica. Ovviamente le scuole tecniche e professionali risulteranno più colpite, o più soggette ad influenza delle imprese reali, e con queste tutte le scuole delle periferie delle città e delle zone più difficili del Paese. Senza mai dimenticare poi che grazie al centrosinistra la scuola pubblica in Italia è composta da scuola “statale” e scuola “paritaria” che compartecipano in modo paritetico al sistema nazionale di istruzione pubblico, e che quindi possono competere liberamente, a tutto vantaggio delle scuole “paritarie” eufemismo per dire “private”.

Alle scuole si affida sulla carta la missione impossibile di modificare la realtà sociale in cui operano, con uno Stato che rema contro nel peggiore dei casi e nel migliore ostenta un interessato disinteresse, con le scuole costrette a fare da esattori di tasse dalle famiglie, e gettarsi nelle mani dei privati. Una riprova dell’ipocrisia è il tweet della Giannini sull’articolo 6 della riforma. Twitta il ministro: «Con articolo 6 #labuonascuola per istituti tecnici superiori fondi sempre più collegati a livelli occupazione diplomati». In che modo le scuole del sud Italia, ormai ridotto ad un deserto industriale, potranno riuscire ad operare in questo contesto? I livelli occupazionali di intere aree geografiche del paese possono essere attribuiti alla responsabilità delle scuole e non alle politiche imprenditoriali delle imprese, alla crisi di sistema che stiamo attraversando, alla posizione dell’Italia nel quadro economico internazionale? Quale può essere la responsabilità delle scuole di fronte alla delocalizzazione e alla perdita di posti di lavoro? È chiaro che si tratta di un meccanismo perverso che innesca una spirale che ha un’unica uscita. Una parte delle scuole, immerse nel mercato, dovranno legarsi a quelle imprese che nel mercato risultano vincenti. I sistemi scolastici collaterali ai grandi gruppi monopolistici sono i soli nell’ambito della formazione tecnica e professionale a poter garantire la sopravvivenza degli istituti scolastici, a tutto danno ovviamente dello studente/lavoratore. Alla formazione scuola/lavoro viene destinata la miseria di 100 milioni di euro a livello nazionale, ossia l’equivalente di un paio di caccia F.35.

Le sfide che un sistema d’istruzione deve affrontare oggi, specialmente di fronte alla crisi economica, pongono di fronte ad una scelta netta. Da una parte la scuola dell’autonomia, come scuola del mercato, della competizione, della netta divisione tra eccellenza per pochi e mediocrità per tanti; dall’altra l’idea di un massiccio intervento di risorse statali nel selezionare obiettivi formativi che garantiscano un sistema di istruzione qualificato per tutti, indipendentemente dalle condizioni di classe e dalle differenze territoriali che affliggono il nostro Paese. In questo contesto l’autonomia non può che essere rigettata, perché non si tramuta in una reale potenzialità migliorativa del sistema d’istruzione, ma in un suo peggioramento. Lo sviluppo di progettualità autonoma deve partire da una base di gratuità dell’istruzione e di finanziamento statale che riesca a garantire il finanziamento della scuola. Su questo presupposto, e su una pianificazione reale, a livello nazionale, badando alle necessità di ogni territorio, e con un piano specifico per le aree più difficili del Paese, a partire da questo si potrebbe sviluppare pienamente la potenzialità creatrice degli insegnanti, degli studenti e della scuola nel suo complesso, liberandola dal ricatto capitalistico della concorrenza. Ma questa prospettiva di sviluppo delle capacità e dell’interesse, che rompe burocratismi, lentezze e corruzione, non ha nulla a che vedere con l’autonomia della scuola prospettata dai governi nell’ambito di questo modello economico. È l’autonomia della compartecipazione diretta di lavoratori e studenti alla definizione di obiettivi che solo con il socialismo si potrà sviluppare. Ed è un’autonomia vincolata ad obiettivi reali e concreti, in un contesto di omogeneità e universalità, che prevede anche aree di eccellenza specifica in settori (musicali, sportivi, artistici…) ma a partire dal presupposto che tutti partano da condizioni eguali di partenza.

Una parte della sinistra e dei sindacati studenteschi ha per anni visto illusoriamente questa possibilità nell’autonomia dimenticando il contesto e l’importanza delle condizioni economiche nelle quali questo concetto viene sviluppato. L’autonomia nel capitalismo non sarà mai questo, quindi è inutile sognare ad occhi aperti, non partendo dal potere reale che le differenze economiche e sociali hanno in questo sistema. Non a caso è sulla collegialità che questa illusione cade immediatamente, perché la definizione dei ruoli e la separazione del lavoro, e con essa del potere decisionale è strutturalmente collegata alla natura economica della scuola di mercato. Il preside amministratore delegato della scuola impresa, il decisionismo della competizione, contro il modello collegiale della compartecipazione delle componenti alle decisioni delle scuole, non solo a livello di singolo istituto, ma anche negli organismi provinciali e statali di decisione.

L’autonomia scolastica è oggi un concetto da rifiutare totalmente senza nessuna illusione, dalla riforma Berlinguer alla sua estrema portata data dal governo Renzi. Rigettare l’autonomia – e con essa il contributo scolastico – è l’unica mossa per limitare i danni arrecati ad un sistema di istruzione che certamente meriterebbe di essere riformato, ma nella direzione esattamente opposta rispetto a quella proposta oggi da Renzi.

Ed ora una notizia interessante che dice tanto sull’aria che tira…

Confindustria espelle chi viola il Jobs Act

Il caso. Scomunica per la Trelleborg di Tivoli: fuori dall’associazione perché ha garantito l’articolo 18 a 69 nuovi assunti. Filctem Cgil: “Siamo tornati all’olio di ricino”

Antonio Sciotto

La Trelleborg si è trincerata nel silenzio assoluto, e a due giorni dalla cacciata decisa da Unindustria Lazio (ramo regionale della Confindustria) non ha proferito parola: gli imprenditori illuminati hanno vita dura in Italia, e ad affermarsi è il pugno duro deciso dall’associazione industriali. Mercoledì è arrivata la scomunica di Maurizio Stirpe, presidente di Unindustria, che ha dichiarato l’azienda metalmeccanica di Tivoli «fuori dalla nostra associazione». E questo, per non aver applicato «il Jobs Act del governo di Matteo Renzi».

Il 18 maggio, infatti, la Trelleborg Wheel Systems, che come dice il nome produce ruote per macchine agricole e forestali, ha firmato un accordo con Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Ugl Chimici. L’intesa prevede una nuova organizzazione interna dello stabilimento, con orari e funzioni che aumentano la produttività, anche grazie alla polivalenza degli addetti. Nel contempo, si è migliorata la sicurezza dei processi interni e del controllo macchinari.

In più, e questo ha fatto saltare su tutte le furie Stirpe, si sono previste 69 assunzioni, che — udite udite — hanno disseppellito l’ormai vetusto (grazie alla riforma Renzi-Poletti) articolo 18: l’accordo dice infatti che nonostante la firma sia avvenuta dopo il 7 marzo 2015, con il Jobs Act già in vigore, «in via del tutto eccezionale» alle 69 new entry verranno applicate «le tutele dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (come modificato dalla legge 92 del 2012)».

Non è bastato il fatto che si parlasse di una misura applicata «in via del tutto eccezionale», né che si applicasse l’articolo 18 rimaneggiato e già depotenziato dalla riforma Fornero (quella del 2012 appunto, ma tornare a quello del 1970 forse sarebbe sembrato troppo): la scomunica è arrivata lo stesso, perché a poco più di due mesi dall’approvazione del verbum renziano si è osato violare il sacro tempio del Jobs Act.

«Riteniamo che i contenuti di questo accordo ledano fortemente i principi di solidarietà e di comunione di interessi che sono alla base del nostro sistema associativo», scrive Stirpe. Inflessibile.

«Siamo all’olio di ricino, alle punizioni, alle espulsioni — commenta il segretario generale Filctem Cgil Emilio Miceli — Da questo si capisce quanto grande sia la distanza tra la politica, anche nella versione di Confindustria, e i luoghi di lavoro e di produzione».

«È incredibile che Confindustria cacci via imprese che funzionano, vendono sia al mercato interno che a quello estero, e sono corrette, mentre ogni tanto sentiamo di aziende un po’ meno trasparenti su cui non viene spesa una sola parola», aggiunge Ilvo Sorrentino, segretario Filctem Cgil di Roma e Lazio.

Sorrentino spiega che «non è stato difficile ottenere l’articolo 18 anche per i nuovi assunti», anche perché, nota con una punta di ironia romanesca, «a un’impresa che funziona e che vuol far star bene i propri dipendenti, di quello non gliene può frega’ di meno». «Intendo dire — spiega — che a tutti noi interessava trovare un accordo sullo sviluppo: e lo abbiamo fatto con la polivalenza, la produttività e la sicurezza, ampliando l’organico da 330 a 400 addetti. Noi ci abbiamo aggiunto le tutele, l’articolo 18, per due motivi: intanto perché la trattativa era iniziata diversi mesi prima dell’entrata in vigore del Jobs Act, e poi perché ci piaceva che tutti i lavoratori potessero partire dagli stessi diritti di base, i vecchi come anche i nuovi».